10月末から11月上旬に「Ballet Muses-バレエの美神2025-」が開催されます。いま見たい世界の旬のバレエダンサーたちを集めたこの公演は2年ぶりの開催となりますが、99年から過去5回行われている「バレエの美神」公演シリーズとして愛知での開催は初めてとなります。

公演開催を記念して、今回唯一の日本人ダンサーとして出演するベルリン国立バレエの佐々晴香さんと、愛知県芸術劇場芸術監督の唐津絵理さんが対談を行いました。海外と日本における舞台鑑賞の相違点や、佐々さんの振付家との関わり、また今回の公演で踊る演目についてなどをお話ししました。

■日本と海外、バレエやダンスの舞台鑑賞やレパートリーの違い

唐津 佐々さんは海外の様々なカンパニーで踊っていらっしゃいます。日本と海外でのバレエ、ダンスの在り方の違い、レパートリー、作品の受容のされ方などの違いについて、どのようにお感じになられていますか?

佐々 私が今いるベルリンは、基本的にコンテンポラリーが6割ぐらい、4割ぐらいがクラシックバレエですが、レパートリーの幅が広く、クラシック作品を踊ったと思ったらコンテンポラリーを踊る、といった感じです。観客層も幅が広く、何十年も前から見に来ている方もいますし、アップテンポな音楽に乗って踊るような作品は若い人たちも人気です。古典、コンテンポラリーを問わず、ご自身が見たいものを見に来ている方が多い印象です。

唐津 スウェーデン王立バレエでは、いかがでしたか?

佐々 ヨハネス・オーマン監督の時代にコンテンポラリー色が強まったカンパニーなので、次のニコラ・ル・リッシュ時代もコンテンポラリーをいろいろ上演していました。私が舞台上で感じた肌感覚としては、クラシックバレエの方がお客様の反応は大きかったですが、コンテンポラリーも受け入れられていると思います。

スウェーデンやノルウェーでは、『ジゼル』を踊ったら次はコンテンポラリー、それが終わったら『白鳥の湖』というようにブロック型で上演していくのですが、ドイツは『白鳥の湖』を上演しながらオハッド・ナハリン(=世界的な現代振付家、その作品を)を上演する、というように、いくつかの作品が同時進行で上演されます。

ブロック型だと、一度『ジゼル』をやるとその身体になっているから、その間はいつでも『ジゼル』を踊れますが、ベルリンのようにいろいろな作品を同時に上演していくと、どうしてもリハーサル量が増えてしまうし、様々な振付スタイルを同時進行で身体に入れていくので、身体への負担が大きくなるという面はあります。

唐津 海外のカンパニーのレパートリーをみていると、古典とネオクラシックとコンテンポラリーが対等であり、ダンサーは常に様々なテクニックや表現を要求されていることを感じます。古典と最先端のコンテンポラリー、つまり両極にあるようなレパートリーを、ダンサーたちがきちんと身体をコントロールしながら踊りこなしていて、そういう幅広いレパートリーを見に来られるお客さまがいらっしゃる。そこが日本とは少し違うように思います。日本のバレエ団はどうしても古典中心になりがちです、もちろん古典も素晴らしいのですが、新しいものに挑戦するという点ではまだ少し弱いように感じます。

佐々 ベルリンのお客様は新しいもの、わからないものでも受け入れる気風があります。日本の観客の方は真面目だしとてもバレエが好きだから、作品の意味を追求される方が多く、「わからない」ことを気になさる傾向があるように感じますが、もう少しフランクに楽しんでいただいてもいいのかなと思います。振付ける側は、意味を汲み取って欲しいのではなく、“自由に受け取ってください”というスタンスの方が多いですね。

唐津 作品に対する許容度、劇場に来る目的そのものが、日本と海外では少し違うのかなと思うことがあります。愛知県芸術劇場でも、お客様から「意味がわからなかった」「もっとわかるような作品にして欲しい」「理解したい」というお声をいただきます。日本のお客様は真面目でしっかりと見ようとしてくださるからこそですけれども、もう少しだけ肩の力を抜いて楽に見ていただければ、普段とは全然違う新しい発見があったり、新しいことに気がついたりする、そういういつもと違ったことに出会う場所として劇場を考えていただければいいなと思っています。

自分が既に知っている定番作品を見る、新作を見て理解しようとするということもあれば、知らない世界をとにかく体験するというところまで、鑑賞の仕方にもグラデーションがあっていいのかもしれません。

■著名な振付家や、往年のスターダンサーとのリハーサル

唐津 佐々さんはいろいろな作品を踊っていらっしゃり、もちろんいずれも素晴らしいダンスですが、とりわけコンテンポラリーは振付家の意図を的確にとらえて踊っていらして、際立っている印象を持っています。

佐々 私は振付家から言われたことは、まずやってみます。実際のその動きをやったときに自分の身体がどういう感覚になるのかは、やってみないとわからないことですから。

振付家自身に直接指導を受けることも多く、その意味で恵まれていると思います。フォーサイス自身が指導に来てくれる、アレクサンダー・エクマン自身と一緒にワークできる…それは特別な時間です。振付家のアシスタントの方もいっぱいいらっしゃいますが、振付家本人から出た言葉と、アシスタントを通して受け取るインフォメーションは全く同じではありません。

唐津 振付家と一緒に作品を創っていく経験をしていると、何故この動きが必要なのか、何故ここでこの方向に手を上げるのかなど、様々なことを細かく考えながら動きますし、ムーブメントだけではない多様な要素を必然の中から生み出していることが観客側からもクリアに見えることがあると思います。

最近は映像を見て振り写しをすることもありますが、動きのニュアンスの詳細なところまではでなかなか読み取れないこともあると思いますので、振付家から直接指導を受けたダンサーが踊る作品を見られることは、観客にとっても、大変貴重な経験です。

佐々 振付家自身とのリハーサルでは、踊るダンサーによって振付を変えることもあります。ダンサーの体格も違えば得意なものも違いますから、他のキャストの振付を無理やりさせても、自分の作品がよくはならないと考える振付家は多いと感じます。そういう面でも振付家自身とワークする経験は大きいですね。リハーサルの過程を見ていても面白いですし、私たちダンサーもちゃんと自分を見てくれているのだと実感できます。

唐津 佐々さんは振付家だけでなく、偉大なダンサーたちからのコーチングを受けることも多いと思います。印象的な方は?

佐々 ニコラ・ル・リッシュ、ナタリア・マカロワ、マッシモ・ムッル、シャルル・ジュド、フリオ・ボッカ…といった方々に教えていただきました。ダンサーとしてそれまでにコーチングされてきた情報や体験をシェアしてくださる、とても貴重な時間です。

特にスウェーデン王立バレエの芸術監督だったニコラとは何年も一緒にいたのですが、リハーサルは毎回新鮮で、彼からはいつもパートナーリングや踊り方の助言、新しいコレクションをいただきました。

■ベルリン国立バレエ芸術監督クリスティン・シュプックについて(2023/2024シーズンから就任)

唐津 シュプックさんは、非常に現代的な演出をされる、現代オペラと現代的なスペクタクルのバレエを融合したような作品も作られる方という印象を持っています。どこにもない独自の現代的な舞台で、その中でダンスと音楽、お芝居のどの要素も等しく扱っていらっしゃり、一体感を持っていると感じます。衣裳、照明、舞台美術もすごく斬新で、その造形美が身体の造形ともすごくマッチしている。以前から注目している振付家なので、是非ベルリンで拝見したいと思っています。

佐々さんは、今度の「バレエの美神」でシュプックさんの「ノクターン」を踊られるのでとても楽しみにしています。どんな作品ですか?

佐々 モノトーン調のすごくシンプルな作品で、ブノワ賞の受賞式のガラ公演のときにクリスチャンがチューリッヒのダンサーに振り付けました。物語は特になく、ショパンの曲の中でしっとりと踊ります。踊るダンサーによって全然作品の印象が違うといつも思うんですけど、今回のパートナー、ダヴィッド(・ソアレス)とこの作品を踊るのは初めてなので、二人でどのようなものを作り上げていくのか、私たち自身も楽しみにしています。

クリスチャンの作品はあまり日本で踊られていないと思いますので、唐津さんがおっしゃっていたようなエッセンスを見せられたらなと思っています。 今回のガラはロシアのダンサーが多い公演ので、ヨーロッパの香りのするもの、ベルリンのダンサーらしいものをお見せしたくて、選びました。

唐津 海外で活躍されているダンサーにとって、日本で踊るのは特別だと思いますし、愛知県芸術劇場で佐々さんが踊られるのは初めと伺っておりますので、名古屋、愛知県のお客様に佐々さんが踊るシュプック作品を見ていただける貴重な機会になります。

多彩な作品を見ていただくことで、観客の側の見方も広がっていきますし、バリエーション豊かな作品を上演することでお客様と作品の出会いを作ることも、公共劇場としての一つの役割だと思っています。観客の皆様にとって、このガラ公演が新しい出会いのチャンスとなれば嬉しいです。

文・守山実花(バレエ評論家)

佐々晴香 Haruka Sassa

<ベルリン国立バレエ団 プリンシパル>

5歳よりバレエを始める。2012年 Houston Ballet’s Ben Stevenson Academy 留学。13年東京シティバレエ団入団。15年ドルトムント・バレエに移籍し17年スウェーデン王立バレエ団にセカンド・ソリストとして移籍。18年ファースト・ソリスト、19年プリンシパルに昇格。22年ノルウェー国立バレエ団にプリンシパルとして移籍し、23年ベルリン国立バレエ団に移籍。2024/2025シーズンよりプリンシパルに昇格。今までにマカロワ版『ジゼル』ヌレエフ版『白鳥の湖』ハイデ版とシュプック版の『眠れる森の美女』スティーヴンソン版『シンデレラ』などに主演、バランシン『アゴン』『Divertimento no.15』、キリアン『Bella Figura』、リファール『白の組曲』『影のソロ』、フォーサイス『In the middle somewhat elevated』『精確さによる目眩くスリル』『Blake Works』『Approximate Sonata』、ソルレオン『Stars Like Moths』、エクマン『エスカピスト』『LIB』、ドウソン『グレイエリア』など。

https://www.staatsballett-berlin.de/en/company/persons-detail/peid/haruka-sassa/2000510.html

唐津絵理 Eri Karatsu

< 愛知県芸術劇場芸術監督(アーティスティックディレクター)>

お茶の水女子大学文教育学部舞踊教育学科卒業、同大学院人文科学研究科修了。舞台活動を経て、1993年より日本初の舞踊学芸員として愛知芸術文化センターに勤務。2010~16年あいちトリエンナーレのキュレーター(パフォーミング・アーツ)。劇場プロデューサーを経て、24年4月より現職。大規模なバレエ・ダンスの国際共同製作から実験的パフォーマンスまで、企画した舞台作品やプロジェクトは200を超える。21年よりDance Base Yokohamaアーティスティックディレクターも務め、愛知県芸術劇場との官民連携を行うことで、日本の舞台環境の改善を目指している。なかでもフェアトレードの考え方を引用した言葉「フェアクリエイション」を生み出し、創作環境の整備に向けて取り組む。令和4年度(第73回)芸術選奨文部科学大臣賞(芸術振興部門) 受賞。著書に『身体の知性』等。

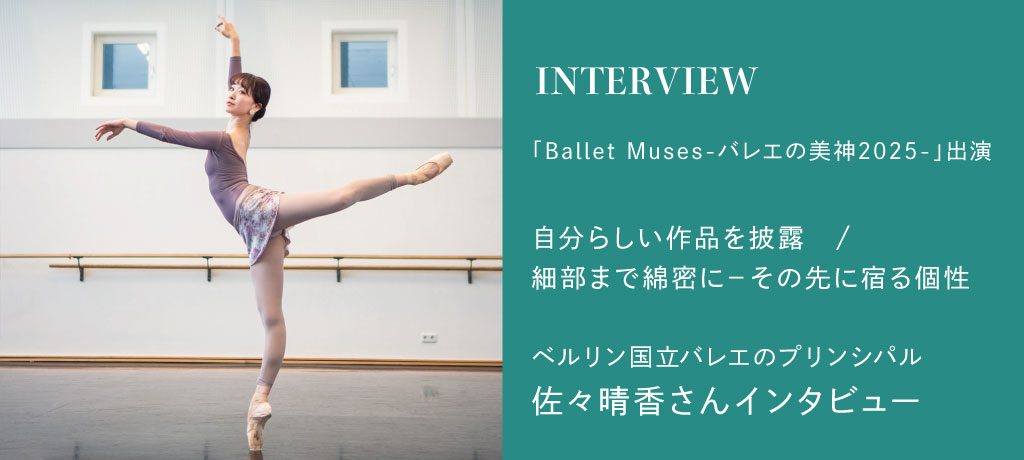

公演直前インタビュー!美しい脚と優れたテクニックで魅了するダンサー

佐々晴香さんに聞く、「バレエの美神2025」初参加への想い

https://www.koransha.com/contents/7446/

「Ballet Muses-バレエの美神2025-」出演! バレエの殿堂ボリショイ/マリインスキーの新たなスターたち ~エリザヴェータ・ココレワ編~

https://www.koransha.com/contents/7404/

「Ballet Muses-バレエの美神2025-」出演! バレエの殿堂ボリショイ/マリインスキーの新たなスターたち~マリア・イリューシキナ編~

https://www.koransha.com/contents/7392/

Ballet Muses -バレエの美神 2025- 公演情報

【公演日程】

東京国際フォーラムホールC

10月31日(金)19時

11月1日(土)13時/17時

東大阪市文化創造館Dream House 大ホール

11月3日(月・祝)14時

愛知県芸術劇場 大ホール

11月5日(水)19時

【出演者】

アリョーナ・コワリョーワ(ボリショイ・バレエ/プリンシパル)

佐々晴香(ベルリン国立バレエ/プリンシパル)

エリザヴェータ・ココレワ(ボリショイ・バレエ/プリンシパル)

マリア・イリューシキナ(マリインスキー・バレエ/プリンシパル)

マリア・ホーレワ(マリインスキー・バレエ/ファースト・ソリスト)

ユリア・ルキアネンコ(ミハイロフスキー劇場バレエ/ファースト・ソリスト)

エゴール・ゲラシェンコ(ボリショイ・バレエ/プリンシパル)

ティムール・アスケロフ(マリインスキー・バレエ/プリンシパル)

ヴィクトル・レベデフ(ミハイロフスキー劇場バレエ/プリンシパル)

ダヴィッド・ソアレス(ベルリン国立バレエ/プリンシパル)

ダニール・ポタプツェフ(ボリショイ・バレエ/ファースト・ソリスト)

マカール・ミハルキン(ボリショイ・バレエ/ソリスト)

▼公演情報、チケット購入はこちらから

https://www.koransha.com/ballet/muses/